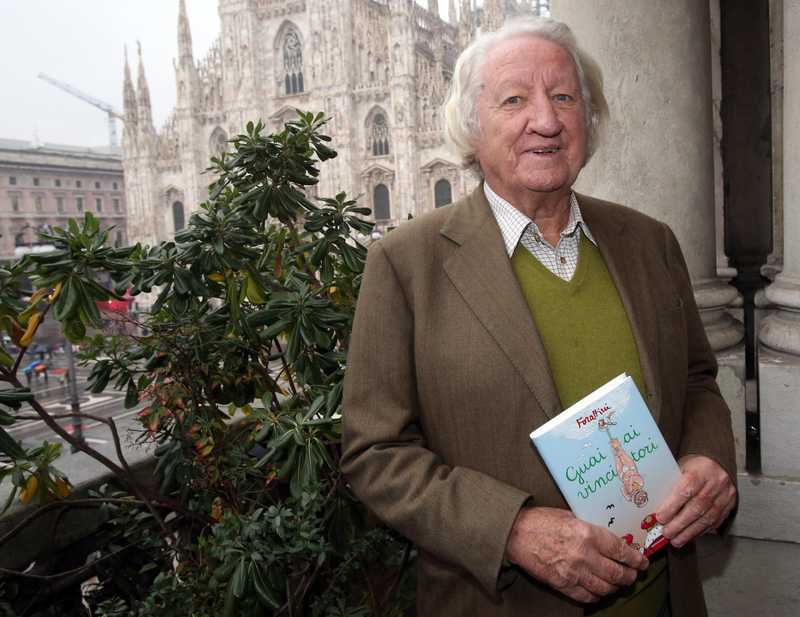

L’arte di una matita micidiale

Giorgio Forattini, scomparso a 94 anni, è stato molto più di un semplice vignettista: è stato un vero e proprio narratore dell’Italia politica attraverso la sua matita. Nato a Roma nel 1931, ha saputo trasformare la satira in uno strumento di analisi e critica sociale, capace di influenzare la percezione pubblica dei protagonisti della Prima e Seconda Repubblica. La sua capacità di cogliere l’essenza dei politici, esagerandone tratti fisici e caratteriali, ha fatto sì che fossero spesso loro stessi a diventare “personaggi Forattini”, quasi più reali delle loro stesse immagini pubbliche. In un’epoca in cui la comunicazione politica era ancora dominata dai media tradizionali, Forattini ha saputo imporre la sua visione con una forza iconica. La sua matita non uccideva, ma metteva a nudo ipocrisie, vizi e contraddizioni, diventando uno specchio deformante ma veritiero della realtà italiana. Come sottolinea il critico d’arte e giornalista Luca Beatrice, la sua satira “non si limitava a deridere, ma costruiva un racconto visivo che entrava nell’immaginario collettivo, influenzando il modo in cui venivano percepiti i leader politici”.

I volti della Prima Repubblica

Forattini ha iniziato a lasciare il segno negli anni ’70, quando la Prima Repubblica era al suo apice e la politica italiana viveva momenti di grande tensione e trasformazione. La sua capacità di sintetizzare in pochi tratti la personalità dei politici è diventata celebre: Giulio Andreotti, ad esempio, veniva rappresentato con una gobba accentuata, simbolo della sua astuzia e del suo carisma ambiguo. Bettino Craxi, con stivaloni e orbace, incarnava la sua figura di leader forte e controverso. Non meno iconici erano i ritratti di Giovanni Spadolini, nudo e grassissimo ma con un dettaglio provocatorio, o di Enrico Berlinguer, ritratto in modo quasi borghese, intento a sorseggiare il tè mentre fuori si agitavano le proteste proletarie. Queste immagini non erano semplici caricature, ma vere e proprie narrazioni visive che raccontavano la complessità di un’Italia divisa tra ideali e realtà politiche. Secondo lo storico della comunicazione politica Giovanni De Luna, Forattini “ha contribuito a definire un linguaggio satirico che ha accompagnato e influenzato il dibattito pubblico, rendendo la politica più accessibile e comprensibile anche a chi non seguiva direttamente i fatti parlamentari”.

La satira della Seconda Repubblica

Con il passaggio alla Seconda Repubblica, Forattini ha saputo rinnovare il suo repertorio, adattandosi ai nuovi protagonisti e alle nuove dinamiche politiche. Ha disegnato Massimo D’Alema con un baffetto che richiamava simboli inquietanti, Walter Veltroni trasformato in un bruco, Giuliano Amato nelle vesti di Topolino, Umberto Bossi come Pluto e Romano Prodi come un prete cattocomunista. Queste immagini, spesso provocatorie, hanno continuato a scandagliare le contraddizioni e le ambiguità della politica italiana. La sua satira non si è mai limitata a un semplice gioco grafico, ma ha sempre avuto una valenza critica profonda, mettendo in luce le debolezze e le contraddizioni di un sistema politico in continua evoluzione. Come evidenzia la sociologa e studiosa di media Francesca Polese, “Forattini ha saputo leggere i mutamenti politici con occhio acuto, trasformando i volti dei leader in simboli di un’Italia che cambiava, ma che spesso restava intrappolata nelle sue stesse contraddizioni”.

L’eredità di un maestro della satira

L’opera di Forattini rappresenta un patrimonio culturale e politico di enorme valore. La sua capacità di sintetizzare in poche linee le caratteristiche di un’intera classe dirigente ha reso la sua matita uno strumento di potere e di denuncia. Non è un caso che molti politici abbiano cercato di “adattarsi” alle sue caricature, quasi riconoscendo in quelle immagini una realtà più autentica della loro stessa immagine pubblica. Il suo lavoro ha influenzato generazioni di vignettisti e giornalisti, consolidando la satira come forma di critica indispensabile in una democrazia. La sua eredità si riflette ancora oggi nel modo in cui la politica italiana viene raccontata e interpretata attraverso il disegno satirico, confermando la sua importanza non solo come artista, ma come testimone e interprete del nostro tempo.