Il lascito cinematografico di un intellettuale scomodo

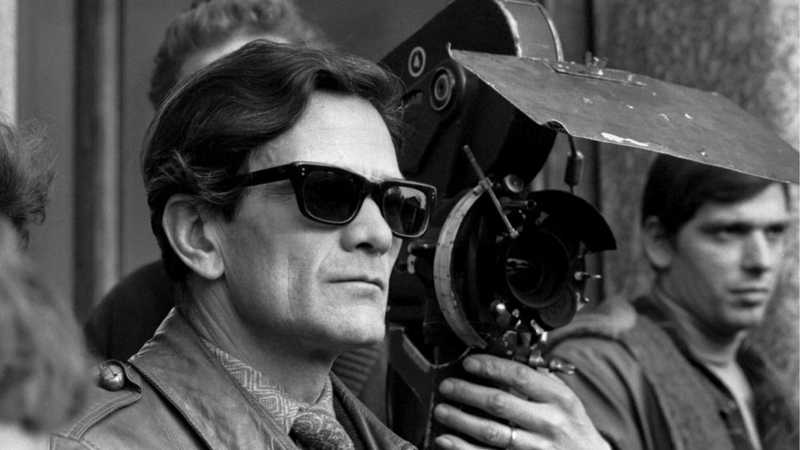

A cinquant’anni dalla tragica scomparsa di Pier Paolo Pasolini, la sua opera cinematografica continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per comprendere non solo il Novecento italiano, ma anche le contraddizioni profonde della modernità. Pasolini, figura poliedrica e controversa, ha saputo coniugare la sua sensibilità poetica con un impegno sociale e politico radicale, dando vita a film che ancora oggi scuotono le coscienze. La sua filmografia, attraversata da un linguaggio visivo innovativo e da una narrazione spesso provocatoria, si configura come un’indagine profonda sull’identità, la marginalità e la crisi dei valori borghesi. Il cinema di Pasolini si distingue per la capacità di mettere a nudo le ipocrisie della società consumistica e per la sua attenzione verso le classi subalterne, spesso ritratte con uno sguardo empatico e insieme critico. Come sottolinea lo studioso Gian Piero Brunetta, autore di numerosi saggi sul cinema italiano, Pasolini ha saputo “trasformare la macchina da presa in uno strumento di denuncia e di poesia, capace di restituire la complessità di un’Italia in rapido cambiamento”. Questa duplice anima, tra impegno civile e sperimentazione artistica, rende imprescindibile la visione dei suoi film per chi voglia avvicinarsi al suo genio.

Film chiave per comprendere la sua visione

Tra le opere più emblematiche di Pasolini, Accattone (1961) segna l’esordio alla regia e introduce il tema della marginalità urbana, raccontando la vita di un giovane proletario romano. Il film, girato con uno stile neorealista ma contaminato da una forte carica poetica, rappresenta un manifesto della sua attenzione verso i “subalterni” e la loro condizione di esclusione sociale. La crudezza delle immagini e la scelta di attori non professionisti conferiscono al film un realismo brutale, che rompe con la retorica dominante del cinema italiano dell’epoca. Un altro capolavoro imprescindibile è Mamma Roma (1962), in cui Pasolini esplora il desiderio di riscatto sociale attraverso la figura di una prostituta che tenta di costruire un futuro migliore per il figlio. Il film, interpretato magistralmente da Anna Magnani, è un ritratto intenso e doloroso della lotta tra aspirazioni individuali e realtà implacabili, e riflette la critica pasoliniana verso la società borghese e il suo falso moralismo. Nel 1964, con Il Vangelo secondo Matteo, Pasolini realizza un’opera che si discosta dai precedenti lavori per la sua dimensione spirituale e simbolica. Il film, accolto con entusiasmo dalla critica internazionale, è considerato uno dei più alti esempi di cinema religioso e politico insieme, capace di coniugare rigore formale e profondità teologica. Come evidenzia il critico cinematografico Morando Morandini, questa pellicola “rivela la capacità di Pasolini di reinventare i miti fondativi della cultura occidentale con uno sguardo radicalmente moderno e laico”.

La provocazione e la sperimentazione negli ultimi lavori

Negli anni Settanta, Pasolini intensifica la sua sperimentazione formale e tematica, affrontando con coraggio temi tabù e adottando uno stile sempre più visionario. Teorema (1968) rappresenta un esempio emblematico: la storia di un misterioso visitatore che sconvolge la vita di una famiglia borghese diventa una metafora potente della crisi esistenziale e della decadenza morale della società contemporanea. Il film, accolto con reazioni contrastanti, testimonia la volontà di Pasolini di sfidare le convenzioni narrative e di mettere in discussione i valori dominanti. _ Salò o le 120 giornate di Sodoma_ (1975), l’ultimo film prima della sua morte, è forse la sua opera più controversa e radicale. Attraverso una rappresentazione estrema della violenza e della degradazione umana, Pasolini denuncia le derive totalitarie e il potere assoluto, tracciando un parallelo inquietante con la realtà politica del suo tempo. Questo film, che ha suscitato scandalo e dibattito, incarna la sua visione di un cinema come strumento di rottura e di verità scomoda.

Un’eredità culturale e intellettuale ancora viva

Il valore dei film di Pasolini non risiede solo nella loro qualità artistica, ma anche nella capacità di stimolare una riflessione critica sulle dinamiche sociali e culturali. La sua opera continua a essere studiata e celebrata in ambito accademico e culturale, come testimoniano le iniziative promosse da istituzioni come il Centro Studi Pier Paolo Pasolini e la Cineteca di Bologna, che conservano e valorizzano il suo patrimonio cinematografico. In un’Italia che spesso fatica a confrontarsi con il proprio passato e con le contraddizioni del presente, riscoprire Pasolini significa riaprire un dialogo con un intellettuale che ha saputo incarnare la funzione critica dell’arte e della cultura. La sua eredità, fatta di coraggio, originalità e impegno, resta un monito e un’ispirazione per le nuove generazioni di artisti e spettatori.