Nuove speranze dalla tecnologia mRNA

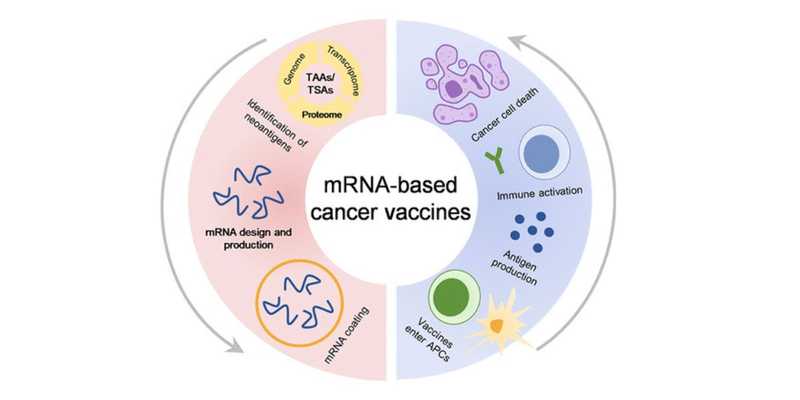

La recente pubblicazione su Nature di uno studio condotto presso il MD Anderson Cancer Center (MDACC) ha acceso un faro di speranza nella lotta contro il cancro, dimostrando come la tecnologia mRNA, già nota per il suo ruolo cruciale nella pandemia da COVID-19, possa essere impiegata con successo anche in oncologia. Lo studio ha analizzato pazienti affetti da tumore polmonare in fase avanzata e melanoma metastatico, trattati con inibitori del checkpoint immunitario (ICI), farmaci che potenziano la risposta immunitaria contro le cellule tumorali. L’innovazione consiste nell’uso combinato di vaccini mRNA per stimolare il sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule malate, superando così le difese del tumore. Questa scoperta rappresenta un passo avanti significativo, poiché i tumori spesso sfruttano meccanismi di evasione immunitaria, come l’interazione tra PD-1 e PD-L1, per sfuggire al controllo del sistema immunitario. I vaccini mRNA, sintetizzando proteine specifiche del tumore, riescono a “insegnare” al sistema immunitario a riconoscere queste cellule anomale, aumentando l’efficacia degli ICI. Il potenziale di questa tecnologia è enorme, soprattutto considerando la sua rapidità di sviluppo e la capacità di personalizzazione per diversi tipi di tumore.

Impatto sulla disinformazione antivaccinista

Questa nuova frontiera terapeutica rappresenta un duro colpo per la disinformazione novax, che ha spesso demonizzato i vaccini mRNA basandosi su timori infondati e teorie complottiste. La dimostrazione scientifica che questa tecnologia non solo è sicura ma può anche salvare vite in ambiti così complessi come l’oncologia, ribadisce l’importanza di affidarsi a dati rigorosi e studi clinici validati. Il successo dei vaccini mRNA nel trattamento del cancro sottolinea come la scienza sia in continua evoluzione e come le innovazioni nate per una crisi sanitaria globale possano trovare applicazioni rivoluzionarie in altri campi medici. Questo progresso smonta definitivamente le narrazioni antiscientifiche, evidenziando come la ricerca medica sia guidata da evidenze e non da ideologie.

Il ruolo degli inibitori del checkpoint immunitario

Gli inibitori del checkpoint immunitario, sviluppati grazie ai lavori pionieristici di James Allison e Tasuku Honjo, vincitori del Nobel per la Medicina nel 2018, hanno rivoluzionato il trattamento di molti tumori. Questi farmaci agiscono bloccando la proteina PD-1 sui linfociti, impedendo alle cellule tumorali di disattivare la risposta immunitaria. Tuttavia, la loro efficacia può essere limitata dalla capacità del tumore di adattarsi e resistere. L’integrazione con i vaccini mRNA potenzia questa strategia, stimolando una risposta immunitaria più robusta e specifica. Lo studio del MDACC ha mostrato un miglioramento significativo nella sopravvivenza a tre anni dei pazienti trattati con questa combinazione, aprendo la strada a protocolli terapeutici più efficaci e personalizzati. Questa sinergia rappresenta un esempio concreto di medicina di precisione, in cui la terapia è modellata sulle caratteristiche molecolari del singolo paziente.

Prospettive future e sfide da affrontare

Nonostante i risultati promettenti, la strada verso l’adozione diffusa dei vaccini mRNA in oncologia presenta ancora sfide importanti. La complessità biologica dei tumori, la variabilità nella risposta immunitaria dei pazienti e la necessità di ulteriori studi clinici su larga scala sono aspetti che richiedono attenzione. Inoltre, la produzione e distribuzione di vaccini personalizzati comportano costi e logistiche complesse. Tuttavia, la rapidità con cui la tecnologia mRNA si è evoluta negli ultimi anni lascia ben sperare. L’esperienza accumulata durante la pandemia ha fornito un know-how prezioso che può essere applicato per accelerare lo sviluppo di nuovi vaccini terapeutici contro il cancro. Il futuro della lotta oncologica potrebbe essere segnato da terapie sempre più mirate e meno invasive, con un impatto positivo sulla qualità di vita dei pazienti. Questo progresso scientifico rappresenta anche un’opportunità per rafforzare la comunicazione scientifica e contrastare efficacemente la disinformazione, promuovendo una cultura della prevenzione e della fiducia nella ricerca medica. ---